Relativisions la finale de Doha !

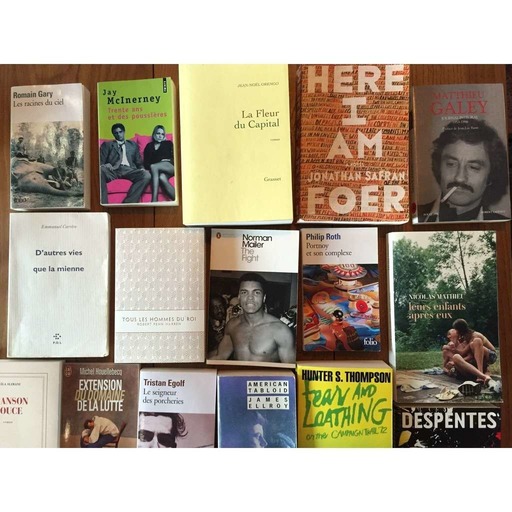

130 livres

Littérature, boxe anglaise et parfois les deux à la fois

Antoine Faure

Des chroniques de livres nouveaux ou anciens, essentiellement en littérature française ou américaine, et des émissions sur l'actualité et l'Histoire de la boxe anglaise. NB : les sujets sur la boxe sont regroupés en Saison 1, les sujets "Divers" en Saison 2. Textes disponibles sur www.130livres.com

Le commis, Bernard Malamud

Si L’homme de Kiev valut au Newyorkais Bernard Malamud le prix Pulitzer de la fiction en 1967 ainsi que le second de ses National Book Awards (après le recueil de nouvelles Le tonneau magique en 1959), c’est pour Le commis qu’il eut les honneurs de la liste des « 100 meilleurs romans publiés en langue anglaise depuis 1923 » établie en 2010 par le magazine Time. Il s’agit de son deuxième roman édité, ni le moins autobiographique – Malamud était le fils aîné d’un immigré juif de Russie devenue épicier à Brooklyn – ni le moins universel du lot, tant sa quasi unité de lieu, entre les quatre murs défraîchis d’un modeste commerce de proximité, et les préoccupations essentielles de ses personnages renvoient aisément le lecteur à son propre quotidien, aux sens le plus trivial et le plus noble du terme. C’est justement la faculté de Malamud à mêler le noble au trivial dans une langue dépouillée mais jamais morne qui rend Le commis à ce point fascinant.

Mon combat préféré

Qu’est-ce qu’un grand combat ? Telle la grande cuisine, des ingrédients de premier choix convertis en émotion pure. On admire la maîtrise seule, mais elle emmerde un tantinet. Un manque d’équilibre ruine toute l’affaire. Dénuée de technique, la seule intensité n’apporte qu’un plaisir brut. Le contexte, aussi, rehausse les sensations : mieux vaut de l’élégant avec sa douce que du compassé avec son patron. Cette alchimie-là ne se commande pas ; on appréciera d’autant plus l’exceptionnel qu’on aura connu le banal lorsque l’on attendait bien plus. Je n’ai pas vécu mon combat préféré en direct : je l’ai découvert sur Youtube bien des années après qu’il ait eu lieu – en l’occurrence, quelques jours à peine avant mes huit ans. Je savais donc à quoi m’attendre : un combat régulièrement cité parmi les tout meilleurs des années 80. Mais il y a plus, là-dedans. En tout cas pour moi. Je vais tenter de dire pourquoi.

Presque le silence, Julie Estève

"Presque le silence" , un jour d’attribution du Prix Goncourt, voilà qui résonne avant tout par contraste comme l’accueil réservé au troisième roman de Julie Estève. Pour lui, peu de tambours et nulle trompette à la dernière rentrée d’hiver, martelée à grand coups d’anéantir sur l’enclume Connemara. Au moins les amoureux des belles lettres purent-ils choisir entre bestseller de droite et triomphe éditorial de gauche. Et oui, ami lecteur, tout connard s’empressant d’accoucher d’un papier sur le Houellebecq dont la version audio dure 45 minutes participa au phénomène à sa propre échelle, fût-elle modeste. Symbole édifiant, la librairie où j’obtins une – mémorable – dédicace de l’autrice de Presque le silence a fermé depuis.

Une sorte de Zazie en vacances à la campagne

C’est qu’on est en France, mon bon Monsieur : on a tous un grand-père résistant, on aime le cinéma d’auteur comme les téléfilms imbéciles, et on publie trop de bouquins. Sur ce dernier point, il faut choisir ses batailles. C’est qu’on ne peut pas payer les clips diffusés dans nos halls de gare par JCDecaux pour des douzaines de titres, tout le monde en conviendra. Les coûts du marketing s’envolent, le papier est devenu une ressource rare, on pourrait même un jour rémunérer les auteurs. Choisir ses batailles, donc. Celle pour Presque le silence n’a pas eu lieu.

Pot-(pas)pourri automnal

L’automne était la seule saison à ne jamais avoir donné lieu à un pot-pourri de brefs comptes-rendus de livres estimables publié sur 130livres.com. C’est désormais chose faite avec des romans déjà commentés sur Instagram tout au long de l’été, rassemblés en un seul papier pour le blog et enrichis d’extraits et d’une version audio. Comme à l’accoutumée, inutile de chercher des points communs entre les livres en question en dehors du simple plaisir de lecture – dans des registres fort différents, comme on s’en apercevra :

- Blackwater, Michael McDowell

- City, Alessandro Baricco

- Nu dans le jardin d’Éden, Harry Crews

- Les paralysés, Richard Krawiec

- Lulu, Léna Paul-Le Garrec