J'ai toujours peiné à dire simplement en quoi les Beatles étaient un groupe d'exception. Leur préférant les Stones et quantité de formations bruyantes comme tout, je n'éprouve pourtant aucune difficulté à reconnaître qu'ils furent les plus géniaux de tous ceux qui ont œuvré à une ou deux guitares, une basse et une batterie. Quant à dire pourquoi, donc, l'affaire se complique. Sauf à verser dans un catalogue d'aimables poncifs, le propre du génie consiste à être insaisissable, ressenti plutôt qu'expliqué. Depuis une grosse trentaine d'années que je m'intéresse au rock n'roll envisagé au sens large, j'ai toutefois pu relever un fait objectif : les authentiques fans des Fab Four sont les plus obsessionnels du lot – m'y entendant en monomanies, on lira la formule qui précède comme un hommage. Il s'avère que trois de ceux qui m'honorent de leur amitié ne s'étaient jamais rencontrés avant 2023, et que l'idée d'être rassemblés autour de quoi boire et manger seyait à chacun. Rendez-vous fut donc pris en février. Je m'y rendis comme au Hellfest, carnet et stylo à portée de main, projetant de retenir la moindre velléité d'imposer une trame à la discussion, et surtout absolument dénué d'un pronostic sur le résultat de cette expérience de sociologie de groupe, qu'il s'agisse d'un pacte de sang, de bris de mobilier ou de tout produit de sortie intermédiaire. Tout juste avais-je l'intuition que l'amical et excentrique aréopage m'aiderait enfin à dire pourquoi les Beatles sont bien les plus géniaux du lot.

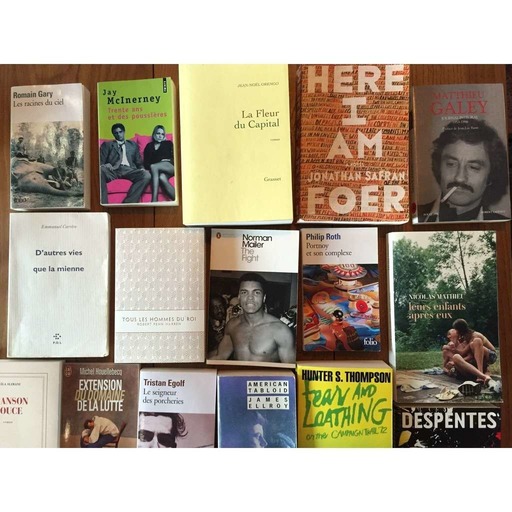

130 livres

Littérature, boxe anglaise et parfois les deux à la fois

Antoine Faure

Des chroniques de livres nouveaux ou anciens, essentiellement en littérature française ou américaine, et des émissions sur l'actualité et l'Histoire de la boxe anglaise. NB : les sujets sur la boxe sont regroupés en Saison 1, les sujets "Divers" en Saison 2. Textes disponibles sur www.130livres.com

David, André Dhôtel

Si André Dhôtel n’a jamais remporté la plus prestigieuse de nos récompenses littéraires, son œuvre abondante s’avère imprégnée d’un amour et d’une nostalgie inextinguibles pour un terroir ardennais dont il exalta la beauté et les secrets, très sensibles dans Le pays où l’on arrive jamais qui lui valut le Prix Fémina 1955. Exhumer l’un de ses premiers romans en 2023 est une initiative aussi originale qu’inspirée. Si David fut publié une première fois en 1948 aux Éditions de Minuit, il fut probablement écrit dans les années 30, alors que le professeur de lettres peinait à percer en tant que poète et romancier tout en enchaînant les affectations dans des coins de France qu’il prisait moins que Paris ou sa terre natale. L’auteur constitue ainsi un rare cas d’individu que l’éloignement des Ardennes aura contribué à rendre dépressif. Quel que fût l’état d’esprit d’André Dhôtel lorsqu’il l’écrivit, David est un texte qui échappe largement, tel son protagoniste éponyme, à la joie autant qu’à la tristesse, offrant à son lecteur d’accéder à un état bien particulier de la conscience et des humeurs de notre espèce.

Rétiaire(s), DOA

Auréolé par le succès mérité de son Cycle Clandestin, consacré aux barbouzeries franco-américaines sur fond de conflits au Moyen Orient et conclu par le magistral Pukhtu, DOA s’était empressé de prendre ses aficionados à contre-pied avec Lykaia, une plongée jusqu’au-boutiste dans le milieu du BDSM à vous faire spasmer les bas morceaux. La Série Noire annonce son retour avec tambours et trompettes et nul ne s’en plaindra, pour une fois que les affiches du métro parisien attirent l’attention sur un bouquin lisible. Les bons élèves se rappelleront que Pukhtu traitait déjà du trafic de drogue, thématique centrale de ce nouvel opus envisagée cette fois sous un angle franco-français, en mêlant les points de vue de ceux qui en vivent et de ceux qui tentent de les en empêcher… comme le suggère la définition mise en exergue, ces derniers évoqueront bien vite au lecteur les rétiaires de la Rome antique, des gladiateurs en slip tentant de piéger dans un filet de pêche leur adversaire armé et cuirassé. Enserré dans des mailles argentées, l’objet Rétiaire(s) constitue en lui-même une première réussite...

À ceux qui ont tout perdu, Avril Bénard

Avril Bénard a écrit son premier roman sans rien savoir de l’éclatement prochain d’une guerre aux portes de l’Europe, mais avec l’intuition de son imminence ; autant dire que l’action d’À ceux qui ont tout perdu, située dans un pays jamais nommé ressemblant beaucoup à la France d’aujourd’hui, résonne de manière très particulière dans l’esprit du lecteur. Cette guerre, nul ne l’a vraiment vue venir ni surtout ne sait bien pourquoi elle fait rage. L’hiver est là et les fusillades succèdent aux bombardements. En ouverture, celui que l’autrice appelle « Je » est le seul personnage qui s’exprime à la première personne. Il a grandi en rageant contre l’émolliente certitude de la fin de l’Histoire qui berça trop longtemps nos démocraties libérales. Elle vient de voler en éclat. On évacue là où il vit ; il lui faut faire son sac en une heure. Un bagage par personne. Ceux qui enjoignent à le faire n’ont pas vraiment l’air de sauveurs...

La marchande d'enfants, Gabrielle Wittkop

Paris, mai 1789. Marguerite enseigne son savoir de maquerelle à Louise, elle-même en passe de s’établir à Bordeaux. Il s’agit donc d’un domaine bien particulier, celui de la vente d’enfants. La première lettre est une manière de vade-mecum horrifique en même temps qu’une présentation de l’établissement de Marguerite sis rue des Fossés Saint-Germain, dont on apprend que le marquis de Sade le fréquente entre deux séjours en prison. Les conseils qu’elle prodigue sont badins, techniques, sidérants de premier degré, du bon agencement des « chambres capitonnées » à la « qualité qui prime tout » en matière d’offre. La bougresse pourrait évoquer la bonne tenue d’un hôtel de charme sur le même ton. Avec la lettre suivante, comme ce sera souvent le cas, on pénètre plus avant dans la noirceur absolue du sujet traité...