Trop souvent, la pédagogie s’avère l’ennemie de la bonne littérature. À truffer son récit de cas d’écoles, archétypes et références obligées, on risque une balourdise extrême, et une intrigue sacrifiée au gré de tours et détours forcés. L’écrivain de talent, lui, vous apprendra quantité de choses sans oublier l’histoire qu’il veut vous raconter ; c’est à son service qu’il saura mettre l’abondant matériau qu’il brûle de partager. Ancien boxeur de bon niveau, Jim Tully est de ceux-là. Élémentaire, le titre du roman dit tout de son ambition : raconter la trajectoire d’un pugiliste lors du premier âge d’or de la boxe, celui des années 20 ou Roaring Twenties. Une ère où la bourgeoisie WASP des États-Unis, euphorisée par la croissance frénétique de l’Après-guerre, s’encanailla au bord des rings, innondant un sport aux moeurs interlopes, prisé des immigrés pauvres, de billets verts et d’une attention médiatique à l’avenant. De quoi promettre un destin inespéré à tout hobo – ou vagabond – qui saurait quoi faire de ses poings… et échapperait à pas mal d’embûches.

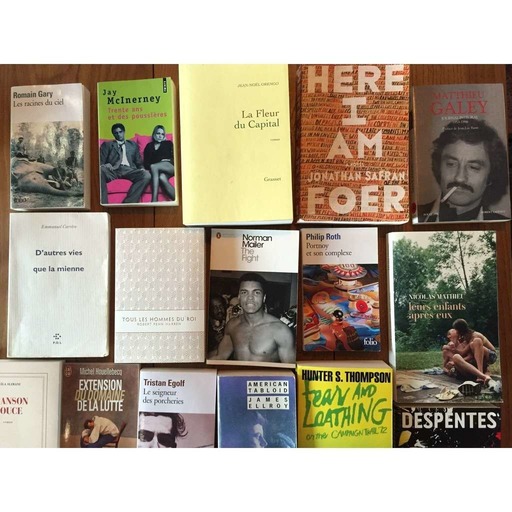

130 livres

Littérature, boxe anglaise et parfois les deux à la fois

Antoine Faure

Des chroniques de livres nouveaux ou anciens, essentiellement en littérature française ou américaine, et des émissions sur l'actualité et l'Histoire de la boxe anglaise. NB : les sujets sur la boxe sont regroupés en Saison 1, les sujets "Divers" en Saison 2. Textes disponibles sur www.130livres.com

Hemlock, Gabrielle Wittkop

Au huitième jour, afin que les écrivains français puissent affronter leurs pires angoisses et y trouver matière à publier des livres, Dieu créa l’autofiction. Jouissant d’une place de choix sur les tables de nos librairies, elle est l’aboutissement d’un processus créatif d’ambition variable, qui lui vaut souvent les ricanements des moins indulgents de nos critiques littéraires – sans que son succès public en soit forcément affecté pour autant. Est-ce à dire que, revenant par essence à de mornes tours de nombril à peine mis en scène, l’autofiction commencerait là où disparaît le souffle romanesque ? Gardons-nous d’un jugement aussi définitif, tant le traitement littéraire de certains épisodes traumatiques peut relever du chef d’oeuvre, pour peu que l’on ait affaire à d’authentiques alchimistes de l’écriture. Ainsi, Gabrielle Wittkop.

Mes fous, Jean-Pierre Martin

Sandor Novick voit des fous partout, et ils le lui rendent bien. Il les attire.

L’aimbable quinquagénaire ne peut se promener dans Lyon sans que plusieurs de ceux qu’il nomme « les corps errants » viennent lui faire un brin de causette déjantée. Dédé commente la météo, Laetitia partage ses visions délirantes, les inséparables nagent dans le couloir d’à côté en se tenant à la même planche, le harki déblatère sur la politique posté sur un pont, la marcheuse rumine des idées noires, la dame en rose… s’habille en rose. Pour chacun, Sandor fait une victime bien consentante : son docteur lui a diagnostiqué un excès d’empathie, pour lequel un arrêt de travail lui est carrément prescrit. Comme on le devine aux échanges avec Mathias, son jovial Directeur des Ressources Humaines, il est cadre dans une grande entreprise empreinte d’une novlangue et de principes managériaux bien de leur temps. À force d’aider son prochain à porter sa croix psychique, la mélancolie qui envahit Sandor s’avère peu compatible avec un tel monde de positivité forcée.

Boxe around the clock

Comment se retrouver bourré d’adrénaline à 5 du mat’ après le KO de l’année, alors qu’on comptait jeter un oeil rapide sur Usyk vs Chisora avant de filer compter les moutons ? C’est simple : il suffit de tomber sur LA soirée qu’il fallait, avec rien de moins que trois événements majeurs au programme…

Tous les hommes du roi, Robert Penn Warren : Round 2

Je relis peu les livres, même mes préférés. La faute à ma submersion chronique sous un mètre cube de bouquins à découvrir, nouveaux ou pas, un problème partagé par beaucoup. J’ai d’ailleurs commencé à écrire des billets sur mes lectures avant même de les publier, pour moi seul, par simple souci de me rappeler ce que j’en avais retenu sans avoir à m’y coller une seconde fois. Avancer en âge rend plus délicat encore le choix de relire un bouquin, à mesure que l’on prend conscience de la finitude du temps que l’on consacrera – entre autres – à bouquiner, alors que chaque jour qui passe laisse un peu plus conscient de l’infinité des titres qu’on prendrait plaisir à découvrir… pour ne parler que des livres déjà écrits. Bref : je relis peu les livres, même mes préférés. Ce qui ne m’empêche pas de renâcler à me séparer des plus oubliables des miens, et de vouer aux gémonies Maria Kondo et sa règle insane d’une bibliothèque à trente volumes maximum. Et non, je n’ignore rien de ce que Freud nous apprend des collectionneurs. Passons...