J’ai beau me revendiquer fan de longue date de Jay McInerney, je dois à mon récent passage chez un bouquiniste d’avoir découvert Ransom, son roman daté de 1985 dont je n’avais aucune idée de l’existence. Une telle omission la fout d’autant plus mal que l’auteur n’est pas le plus prolifique de sa génération. Pour la sortie française de son dernier livre Les jours enfuis, j’avais pourtant poussé le bouchon, lors des questions-réponses d’une conférence parisienne, jusqu’à bien laisser entendre à l’intéressé comme à l’assistance que j’avais déjà lu ledit bouquin en version originale. Au moment de signer mes exemplaires français et américain de ce « Bright, precious days« , McInerney, splendide sexagénaire au brushing aussi impeccable que le costume assorti à ses yeux bleu cobalt, s’était fendu d’un très étasunien « That was a good analysis » pour saluer mes trois commentaires en broken English. Sans doute eût-il à peine froncé un sourcil élégant s’il avait connu mes limites comme exégète certifié...

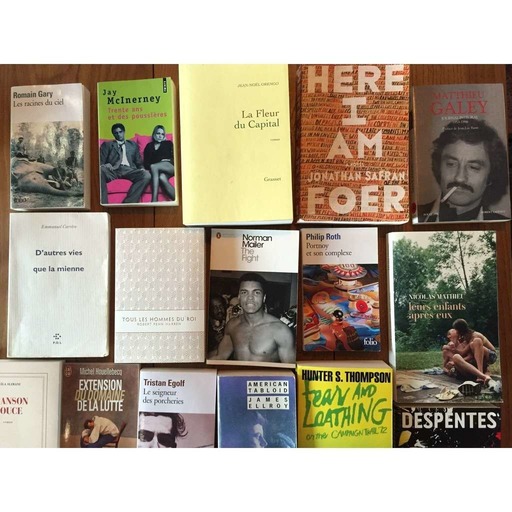

130 livres

Littérature, boxe anglaise et parfois les deux à la fois

Antoine Faure

Des chroniques de livres nouveaux ou anciens, essentiellement en littérature française ou américaine, et des émissions sur l'actualité et l'Histoire de la boxe anglaise. NB : les sujets sur la boxe sont regroupés en Saison 1, les sujets "Divers" en Saison 2. Textes disponibles sur www.130livres.com